Lonquimay

El día anterior habíamos llegado al pueblo de Malalcahuello y no paraba de llover. El guardaparques nos dijo que no podíamos subir al volcán porque arriba hacía mucho viento y estaba cayendo aguanieve. Decidimos esperar para subir al día siguiente aunque el pronóstico del tiempo decía que iba a seguir lloviendo. Amaneció con sol.

Subimos por una carreterita en medio de un bosque frondoso, entre ríos y pequeños lagos. A un lado de la carretera, gallinas, ovejas y caballos nos veían pasar indiferentes. La carretera se convirtió en terracería y seguimos subiendo rodeados de araucarias, esos extraños árboles andinos. De pronto, después de una curva, llegamos a Marte.

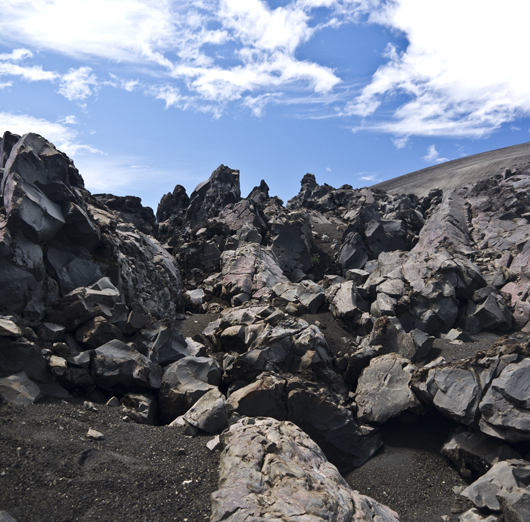

Todo había desaparecido, las araucarias, las plantas, las gallinas, la vida. El camino iba ahora por montañas de grava negra rodeadas de más montañas de grava negra. Habíamos llegado a las faldas del volcán Lonquimay.

Seguimos avanzando rodeados de ese paisaje insólito hasta que llegamos al sendero que iba hasta el cráter Navidad. El 25 de diciembre de 1988, el volcán hizo erupción dando origen a ese cráter (de ahí el nombre).

Dejamos el coche y empezamos a caminar por el sendero, que en realidad solo estaba marcado cada tanto por estacas de madera clavadas en la inmensidad de la ceniza negra. Al no haber puntos de referencia, la escala se pierde. Parecía que el cráter no estaba tan lejos pero estaba lejísimos, parecía que no estaba tan alto, pero estaba altísimo.

Llegamos por fin a la boca del cráter y vimos el enorme valle hacia abajo. Todo estaba cubierto por ríos de lava petrificada. A lo lejos, muy lejos, estaban las montañas verdes que la lava no alcanzó. Detrás de nosotros, el cráter principal del volcán, con la punta cubierta de nieve. El cielo era azul y seguro se veía tan intenso por el contraste tan fuerte con el infinito gris y negro que nos rodeaba. La subida y la vista nos quitaron el aliento.

Después de un rato, emprendimos el regreso. Cuando llegamos al coche, llegaron las nubes. Nos fuimos bajo una lluvia torrencial. Así pasa en Marte.